Durante décadas do século passado, um procedimento médico radical foi visto como uma solução milagrosa para transtornos mentais graves: a lobotomia. Realizada em dezenas de milhares de pacientes em países como Estados Unidos e Reino Unido, principalmente nas décadas de 1940 e 1950, sua história é marcada por esperança, tragédia e um profundo debate ético que perdura até hoje.

O "milagre" que se tornou pesadelo

No auge de sua popularidade, a lobotomia era descrita por médicos e pela mídia como uma operação "mais fácil do que curar uma dor de dente". A realidade, contudo, era muito diferente. Apenas no Reino Unido, estima-se que mais de 20 mil procedimentos tenham sido realizados entre o início dos anos 1940 e o final dos anos 1970. No Brasil, a prática chegou a cerca de mil casos até meados da década de 1950.

O procedimento era geralmente aplicado em pacientes diagnosticados com esquizofrenia, depressão grave ou transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). Em muitos casos, também era usado em pessoas com dificuldades de aprendizagem ou comportamento considerado agressivo. Enquanto uma minoria relatou alguma melhora nos sintomas, um número significativo de pacientes ficou com sequelas graves: estado vegetativo, incapacidade de se comunicar, andar ou se alimentar sozinho.

Demorou anos para que a comunidade médica percebesse que os efeitos negativos superavam amplamente os benefícios. O desenvolvimento de medicamentos psicotrópicos mais eficazes e seguros na década de 1950 foi crucial para o declínio da prática.

Os pioneiros e a popularização de uma técnica radical

A lobotomia, inicialmente chamada de leucotomia pré-frontal, foi desenvolvida pelo neurologista português Egas Moniz. Seu método consistia em fazer dois orifícios no crânio e inserir um instrumento afiado para cortar as conexões entre os lobos frontais e o resto do cérebro. Em 1949, Moniz recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina por esse trabalho, um fato que hoje gera intensa controvérsia.

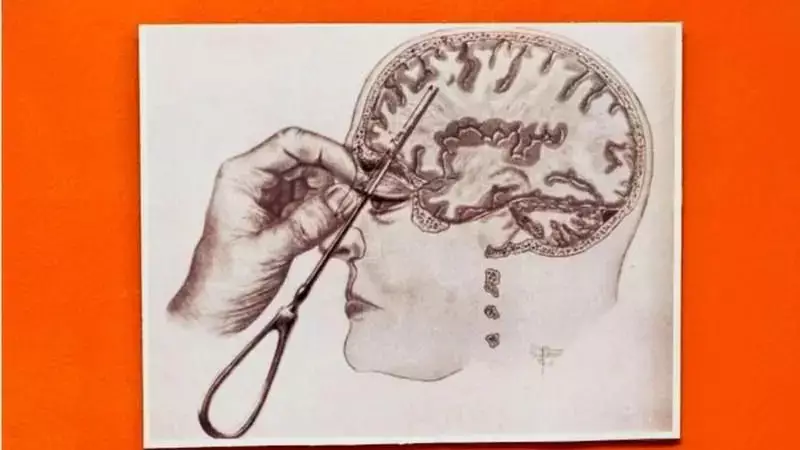

Nos Estados Unidos, o neurologista Walter Freeman tornou-se o grande evangelizador da técnica. Impressionado com os relatos iniciais, ele realizou a primeira lobotomia americana em 1936. Preocupado com os lotados hospitais psiquiátricos, Freeman queria um método mais rápido e barato. Em 1946, ele concebeu a lobotomia transorbital, apelidada de "lobotomia com picador de gelo".

Nesta versão, instrumentos de aço semelhantes a picadores de gelo eram martelados através dos ossos frágeis atrás das órbitas oculares, diretamente no cérebro. O tempo da operação caía drasticamente e a anestesia geral era substituída por um eletrochoque para deixar o paciente inconsciente. Freeman viajava pelo país realizando essas cirurgias, chegando a operar 3,5 mil pacientes, incluindo 19 crianças. A mais jovem tinha apenas 4 anos.

Casos famosos e consequências devastadoras

Um dos casos mais conhecidos foi o de Rosemary Kennedy, irmã do futuro presidente John F. Kennedy. Submetida a uma lobotomia aos 23 anos, ela ficou com incontinência e perdeu a capacidade de falar claramente, passando o resto da vida institucionalizada.

Outra vítima, Howard Dully, foi operado por Freeman aos 12 anos. Sessenta anos depois, ele descreve a sombra que o procedimento lançou sobre sua vida, levando-o a problemas com drogas, álcool e criminalidade na juventude. "Você não vai até as pessoas e diz: 'Oi, eu fiz uma lobotomia', porque se fizer isso, elas não ficarão com você por muito tempo", relata.

O declínio e o legado ético amargo

A oposição à lobotomia cresceu à medida que os resultados de longo prazo se tornaram evidentes. Descobriu-se que o procedimento de Freeman, que inicialmente alegava 85% de sucesso, na verdade tinha uma taxa de mortalidade de 15%. Estudos mostraram que apenas um terço dos pacientes melhorava, outro terço permanecia igual e um terço final piorava significativamente. Um ex-defensor da técnica chegou a afirmar que a lobotomia "não era menos sutil do que um tiro na cabeça".

No Reino Unido, o neurocirurgião Henry Marsh, que na década de 1970 testemunhou os efeitos ruins da técnica como assistente, descreve os pacientes lobotomizados como "os piores, os mais apáticos, os que haviam sido desenganados". Apesar disso, versões mais refinadas e precisas da psicocirurgia, como a leucotomia límbica, ainda foram usadas ocasionalmente nas décadas seguintes em casos extremos de TOC.

A promulgação de leis de saúde mental mais rígidas, como a Lei de Saúde Mental de 1983 no Reino Unido, introduziu controles e supervisão que praticamente extinguiram a prática. Hoje, operações psicocirúrgicas são raríssimas e altamente regulamentadas.

Podemos julgar os cirurgiões do passado?

A representação na cultura popular, como na série Ratched da Netflix, frequentemente pinta os lobotomistas como vilões sádicos. A realidade histórica, porém, é mais complexa. Muitos eram profissionais progressistas, desesperados por ajudar pacientes para os quais não existiam tratamentos eficazes, confinados em asilos superlotados.

Henry Marsh reflete: "Esse negócio de dividir os médicos em heróis e vilões está errado. Somos todos uma mistura dos dois, somos um produto de nosso tempo, nossa cultura, nosso treinamento". Ele lembra que uma geração de cirurgiões detinha uma autoridade quase incontestável, um poder que, em alguns casos, levou a excessos.

O legado da lobotomia serve como um potente alerta ético para a medicina. Ele evidencia a necessidade de rigor científico, acompanhamento de longo prazo, consentimento informado e humildade diante da complexidade do cérebro humano e das doenças mentais. A história não se repete, mas seus ecos nos lembram que a busca por soluções rápidas pode ter um preço humano incalculável.